ソーシャルトークン2.0:ブロックチェーンがもたらす社会経済の最新進化とそのユースケース

はじめに

ソーシャルトークンは、ブロックチェーン技術とソーシャルエコノミーの融合から生まれ、1.0から2.0へと発展してきました。2.0時代では、オンチェーンアイデンティティ、プライバシー保護、マルチチェーン相互運用性、動的インセンティブメカニズムといった新たな機能が登場し、ソーシャルトークンの応用範囲を一層広げています。本稿では、ソーシャルトークン1.0時代の代表的な取り組みや限界点を振り返り、2.0時代の主要機能や事例を解説、基盤技術・ガバナンス設計・インセンティブメカニズムにおける最新トレンドを分析します。さらに、業界が直面する課題や今後の展望にも触れ、暗号資産領域におけるソーシャルネットワーキングの専門的洞察を読者に提供します。

第一世代ソーシャルトークン:夜明けとボトルネック

ソーシャルトークン1.0時代の初期には、従来型SNSと分散型金融の融合を目指す多彩な革新プロジェクトが急増しました。代表例としては、ユーザーが記事投稿で暗号資産報酬を得られるSteem、クリエイターの「株式」に相当するトークンを売買できる分散型SNSのBitClout/DeSo、DAO型のFriends With Benefits(FWB)などが挙げられます。2022年春には「Friends.tech」などが登場し、X(旧Twitter)のソーシャル関係をトークン化し、取引可能な「プライベートチャットキー」として数値化しました。これらのイノベーションにより、クリエイターやファンはトークンによる帰属意識やインセンティブを一定程度享受し、分散型ソーシャル経済の大きな可能性が示されました。

しかし、ソーシャルトークン1.0には多くの課題も明らかになりました:

ユーザー規模の限定:初期の主要ユーザーは主にクリプト愛好家に限定され、一般的なSNSユーザーの参加は少なく、広範なネットワーク形成が難航しました。

技術的・コスト面のボトルネック:従来型ブロックチェーン上での運用はコストが高く、遅延や使い勝手の悪さが目立ち、ユーザー体験はWeb2型SNSに大きく劣っていました。これにより新規ユーザーの大規模流入が阻害されました。

経済モデルの単一性:エアドロップや保有要件への過度な依存によって、長期的なインセンティブ維持が困難に。初期段階でトークン報酬による盛り上がりを見せましたが、投機熱の収束後はコミュニティ活動が急減し、「1.0時代の生存者はほぼ皆無」となる事例もしばしば見られました。

エコシステムの断片化:初期プロジェクトは独自チェーンで孤立して開発されたため、深刻なデータアイランド問題が発生。ユーザー間のプラットフォーム移行が不便となり、高度なネットワーク効果の妨げとなりました。

総じて、ソーシャルトークン1.0時代は分散型ソーシャルが実現可能であることを示すと同時に、多くの現実的課題も浮き彫りにしました。現在、ソーシャルトークン2.0はこれらの経験を基に、技術とモデルの革新でより実用的かつ持続可能な解決を模索しています。

コア機能:ソーシャルトークン2.0の技術とモデル

2.0時代に入ると、ソーシャルトークンは基盤技術と運用モデルが大きく向上し、主に以下のようなコア機能が実現されています:

オンチェーンID認証:2.0プロジェクトは分散型ID(DID)やソウルバウンドトークン(SBT)を用いて、ユーザーの継続的かつ信頼性の高いデジタルIDを確立。ユーザーは異なるDApp間でも同一オンチェーンIDを保持し、ソーシャル関係やレピュテーションスコアを維持できます。これにより、個人データやソーシャルグラフが中央集権プラットフォームから自立します。

プライバシー保護とZK(ゼロ知識)技術:2.0時代ではプライバシー保護の重要性が高まっています。ゼロ知識証明(ZKP)等の暗号技術を用い、ユーザーは社会的交流の中でプライベートデータを明かさず資格要件などを証明可能です。これによって匿名投票や慎重な信用評価といったプライバシー重視型ソーシャルネットワークが構築できます。

マルチチェーン相互運用性:昨今の多様なパブリックチェーンエコシステムを背景に、ソーシャルトークンはもはや単一チェーンに限定されません。2.0プロジェクトはクロスチェーンブリッジや統一IDプロトコルを使い、ソーシャル関係やトークン資産がチェーンを越えて流通可能となっています。ユーザーは複数チェーンのウォレットとIDを連携し、クロスチェーンのグループ交流にも参加できます。プロジェクトは複数チェーンでトークンやコントラクトを展開し、より広範なユーザー層を獲得します。こうして、従来型DApp間にあったデータアイランド問題が解消されつつあります。

動的インセンティブメカニズム:1.0時代のエアドロップや単純な保有報酬から進化し、2.0ではユーザーのリアルタイム行動や貢献度に応じてインセンティブが動的に調整されます。例えば「リンクマイニング」「投稿報酬」「コミュニティ協力報酬」など多様なスキームで、ユーザーの参加意欲を活性化し、経済的リターンを持続的に提供します。プロジェクトは投稿品質、交流量、レピュテーション等を組み合わせた複雑な評価システムを用い、実際に価値を生み出したユーザーへトークンを配分。さらに一部プラットフォームでは、コミュニティ拡大に応じてインセンティブが増加する成長型トークンエコノミクスを採用、早期ユーザーの過剰優遇を防ぎ、公平かつ持続可能な報酬設計を実現しています。

オープンソーシャルプロトコル:Lens ProtocolやCyberConnectなど、開発者向けのオープンソーシャルグラフプロトコルが登場。これらはフォローやリポストなどの行動をオンチェーンデータとしてマッピングし、あらゆるアプリケーションが呼び出せるため、ソーシャル機能の展開が容易です。2.0プロジェクトはこれら基盤を活用し、アプリ間でソーシャルアセットの相互運用性も高めています。

これらの機能が連携し、「トークン+コミュニティ」からさらに発展した多層的エコシステムが形成されています。ユーザーデータやIDの主権に加え、コンテンツ創出や交流品質などのソーシャル行動もオンチェーンで詳細に記録・報酬され、「デジタルソーシャル+ファイナンス」の実現基盤となっています。

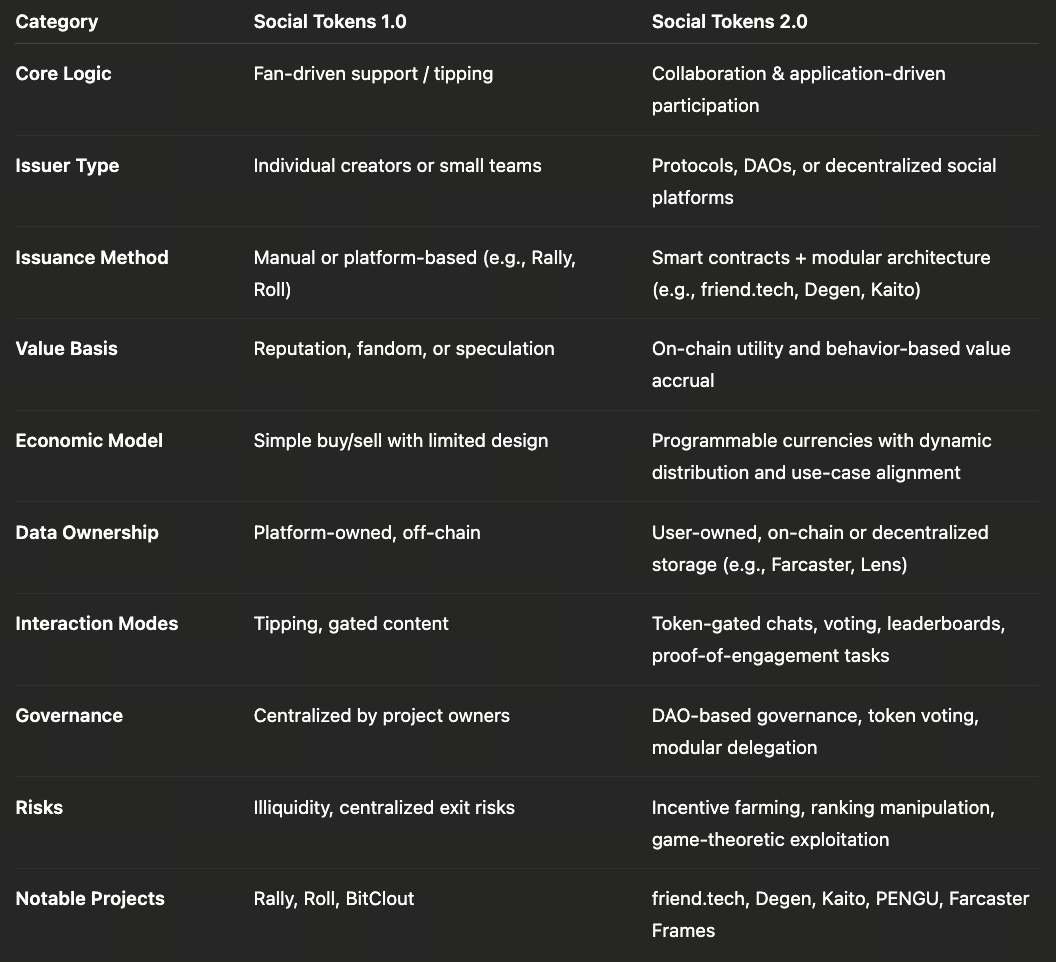

ソーシャルトークン1.0 / 2.0比較表(出典:Gate Learn Creator Max)

ソーシャルトークン2.0時代では、$FWB、$PENGU、$KAITOといったプロジェクトが、オンチェーン発行や透明性の高いガバナンスはもちろん、コンテンツインセンティブ、知識経済、個人資産トークン化などの仕組みも統合しています。技術面でも、オンチェーンサブスクリプション、モジュラーコントラクト、L2・zk技術などを駆使し、より精緻なインセンティブや多面的なエコシステムを実装。「ソーシャル=アセット」の多次元的な実現へと進化しています。

代表的プロジェクトケース:リアル社会でユーザー価値とコミュニティドリブンを実現

2.0時代には、ソーシャルトークンが実社会の様々な場面でユーザー価値を促し、コミュニティ発展を後押しする事例が複数登場しています。

Friends With Benefits($FWB)

FWBはソーシャルトークン分野の初期代表例です。トークンとDiscordコミュニティを組み合わせ、一定量のFWBトークンを保有するユーザーのみ参加・意思決定が可能という独自モデルを確立。アーティストやクリエイター、ブロックチェーン愛好家の集積地となっています。FWBはオンライン上の「会員制」だけでなく、オフライン展示会やパーティ、ワークショップの開催、独自カルチャーコンテンツの出版やグッズ販売も行います。トークン=会員資格と定義することで、コミュニティ内の協働による利益や名誉を共有し、帰属意識の高揚を実現しました。後期に人気は低下したものの、クリエイターエコノミーやコミュニティ自律運営の先駆的事例として、後続プロジェクトへ貴重なノウハウを提供しています。

KAITO($KAITO)

KAITOはAIとソーシャル報酬を組み合わせたクリプト情報プラットフォームで、「InfoFi(Information Finance)」エコシステムに位置付けられます。AI駆動のデータマイニングとインサイト分析でX(旧Twitter)やフォーラム、ニュースから大量の暗号資産情報を集約。「トークン化アテンション」メカニズムを導入し、「Kaito Yaps」機能による投稿の品質・交流度・専門性など多角的なスコアで評価。高品質コンテンツ投稿者やアクティブコメント参加者にKAITOトークンを報酬としています。さらに、他プロジェクトとのソーシャルマイニングイベントも実施し、参加者にエアドロップを提供。これらの動的コンテンツインセンティブにより、情報流通効率を高めつつ、一般ユーザーの創作活動にも経済的リターンをもたらし、クリエイターと情報探索者が共創するエコシステムを実現しています。

UXLINK($UXLINK)

UXLINKは「知人ソーシャル」シナリオに特化したWeb3プラットフォームであり、Telegramチャットエコシステムを中核としています。ソーシャルマイニング(日常的な社会的行動でトークン獲得)、チャット内アセット取引、流動性ステーキングなど複数モジュールで低ハードルなクリプトソーシャル体験を提供。UXUY(コミュニティインセンティブ用)とUXLINK(ガバナンス用)の2トークン制を採用しています。

また、UXLINKは大規模エアドロップで複数取引所やプラットフォームと連携し、コミュニティ・開発者・パートナーを密につなげています。Telegramの利用のみでエコシステム参加が可能、短期間で数百万ユーザー・数千アクティブグループを獲得し、マルチチェーン型ソーシャルネットワークを実現しました。成功の要因は、主流SNSツールと連携し、即時に分かりやすい経済インセンティブを打ち出したことで、従来の社会的活動とトークン経済を迅速に融合した点にあります。

これらのケースに共通するのは、ソーシャルトークン2.0プロジェクトがトークンを明確にソーシャル権利、コンテンツ生産、コミュニティ活動と紐づけ、ユーザーが交流を通じて経済価値を実感できるようになっている点です。オフラインイベントやコンテンツ貢献、対話的な行動など多様なシーンでトークン価値を実現し、「エアドロップバブル」頼みだった1.0時代に比べ、2.0はユーザーがトークン保有による利便性・帰属感を明確に感じることで、安定的かつ持続的なコミュニティ発展を実現しています。

新潮流とイノベーション:基盤技術・ガバナンス・インセンティブメカニズム

2.0時代のソーシャルトークンは多層的なイノベーションが加速しており、特に注目すべき動向は以下の通りです:

プロトコルベースの基盤強化:ソーシャルプロトコルレイヤーの構築が進み、LensやCyberConnectなどがコンポーザブルなソーシャルグラフを提供。新しいプロトコルによって開発者は共通ソーシャルデータ(フォロー、ファン、交流履歴等)を自アプリでも利用でき、アカウントやソーシャルアセットのクロスアプリ連携を実現。また一部ではソーシャルデータオラクルの構築を開始し、オフチェーンで発生する社会的活動データをオンチェーン化して、ユーザープロファイル作成やDApp向け行動解析に活用しています。

マルチトークンガバナンスモデル:複数トークンや複数ロールによるガバナンス構造を採用し、各トークンの用途やバリューキャプチャ責任を明確化。UXLINKに代表される「日常インセンティブ用/エクイティガバナンス用」の2トークン制が普及し、コミュニティと設立者の利害対立を軽減。ガバナンス投票も多様化し、トークンのステーキング期間、保有量、参加度、特定NFTなどを総合的に評価し、長期関与・コミュニティ貢献を促しています。

スマートコントラクトにおける動的経済設計:ソーシャルトークンエコシステムはアルゴリズムと自動化によるインセンティブバランス調整を推進。例えば、時間加重、レピュテーションスコア、活動ボーナス等で長期貢献ユーザーへの報酬を増加。一部プロジェクトではカーブファイナンスや動的レートなどを活用し、コミュニティ規模や市場状況に応じてインセンティブ量や配分を自動調整し、エコシステムの強靱性を高めています。

コンテンツ品質重視とスパム対策:2.0プロジェクトはコミュニティ品質維持のため、AIや機械学習を用いたオリジナリティ・深度・専門性評価を重視。単なる数量評価だけでなく質的評価を組み込み、またアンチボット審査やコミュニティ投票によるスパム対策も標準装備し、本当に活発な貢献者へ価値が集中するよう設計しています。

クロスドメイン連携と垂直型イノベーション:ソーシャルネットワークに留まらず、NFTやゲーム等他分野との融合、新型信用スコア(SBTやNFT認証活用)や、コミュニティ活動を実際のサービス特典や割引と連動させる事例も登場。こうしたクロスドメインの取り組みが利用シーンの幅を広げ、ユーザーにさらなる利便性と価値をもたらしています。

このように、ソーシャルトークン2.0のイノベーションは単一のプロダクトにとどまらず、ソーシャル・ファイナンス・データ・アイデンティティなどの多次元エコシステムを統合・発展させるものです。オープンかつ協調的な動向が今後のソーシャルプラットフォーム進化のカギとなるでしょう。

プロジェクト失敗事例の分析:ソーシャルトークン1.0の教訓

ソーシャルトークンの概念は2021年以降注目されてきましたが、初期のプロジェクトは大半が失敗し、その原因はメカニズム、ユーザー定着、資産期待値に集約されます。

1. BitClout / DeSo:無認可著名人投機のワナ

BitClout(後にDeSoへ)はX(旧Twitter)の著名人とトークンを結び付ける先駆的プロジェクトでした。イーロン・マスクやヴィタリックの「クリエイターコイン」で投機が可能でしたが、次の大きな問題がありました:

著名人の認可が一切ない:トークンが実在クリエイターと無関係で、ユーザー混乱やPR危機を招いた

投機優先で実需希薄:短期収益狙いのユーザーが大半で、実質的な交流やコンテンツ生産がなかった

独自チェーンによる孤立基盤:DeSoが独自チェーンだったため主流ウォレットや取引所でサポートされず、エコシステムが孤立

結果として、2021年の投機ブーム後にプロジェクトは急速に話題を失い、「Web3セレブコイン」の反面教師となりました。

2. Rally:セミオンチェーンクローズド型で信頼構築に失敗

Rallyはクリエイターごとの独立サブトークンを発行し、「Creator Coin」プラットフォームで取引や投げ銭、コミュニティ機能を提供しました。ミュージシャンやYouTuber、マニア層のファンを取り込む一方、以下の致命的な問題で失敗に至りました:

中央集権的な設計:プライベートチェーンと独自プラットフォームで資産コントロールが不十分

インセンティブインフレ:親トークンのRLYを過剰発行し、価値が大幅希薄化

流動性・出口戦略不明確:サブトークン保有者が換金できず、最終的に資産を喪失

2023年、Rallyは「プラットフォーム閉鎖・資金払い戻し停止」を発表し、暗号クリエイター経済の失敗例となりました。

3. $STARS(Starname):オンチェーンID連携の失敗例

$STARSはオンチェーンのユーザーネーム・IDシステムを利用し、ソーシャル交流やトークンインセンティブ普及を目指しましたが、次のような課題に直面しました:

ユーザーネットワークが極小:Cosmosコミュニティ内だけに限定され、クリエイターインセンティブループが機能せず

交流シナリオが不足:ドメイン登録や表示だけで、コンテンツ貢献型の仕組みがなかった

期待値と実績の乖離:当初は「オンチェーンENS+ソーシャルグラフ」として話題となったが、現実は期待を大幅に下回った

現在$STARSはほぼ無価値に陥り、「ID先行・ソーシャル後回し」の限界が明らかに。

得られた教訓

これら失敗事例からの主な教訓は次の通りです:

「実際のクリエイター関係」の紐付けがなければソーシャルトークンは投機の箱に過ぎない

「オンチェーン資産コントロール」が不十分だとユーザー信頼は確保できない

「継続的なコンテンツ・交流ドリブン」の仕組みがなければユーザー成長は一時的となる

「十分な出口・トークン循環ロジック」がなければインセンティブ設計は破綻する

結論:ソーシャルトークンの未来は到来し、転機が現れつつある

ソーシャルトークンは現在、1.0から2.0への転換期にあります。「人の資産化」による投機実験から、「ソーシャル=ネットワーク」型プロトコル経済への進化へと歩みを進め、Kaitoやphiland、PENGUといった新世代プロジェクトの台頭により、暗号ソーシャルネットワークは単なる「人を売買する」ゲーム性から、より機能的なモデルへと進化を遂げています。