開源被視為減輕技術集權壓力的第三種解決方案,目前其重要性仍未獲得應有的重視。

*轉載原創標題:「『我只支持開源』應成為主流觀點」

我們經常聽到對某些激進技術的擔憂:這些技術可能加劇權力不平等,最終只會由富人和有權勢者掌控。

「是否會有人被拋棄?我們的社會會比現在更加不平等嗎?」他問道。Tuljapurkar 預測,壽命的大幅提升僅限於富裕國家,因為這些國家的公民能夠負擔抗老化技術的費用,政府也有能力投入研發資金。這種差距讓現有醫療取得問題更加複雜,富人與窮人不僅在生活品質上拉開距離,壽命也同樣懸殊。

「大型藥廠一向對那些無力負擔的人極為嚴苛,這已成為業界慣例。」他補充表示。

如果抗老化技術在自由市場中無監管地分發,「我認為我們極可能陷入全球性的永久下層階級陷阱,一些國家會被牢牢困在現有的死亡率狀態」,Tuljapurkar 說……「一旦出現這種情況,就會形成負向反饋和惡性循環。被排除在外的國家,將會持續被排除在外。」

另一篇探討基因增強影響的文章也提出了相似的憂慮:

科學家宣布他們已在一個人類胚胎中編輯基因,以去除致病突變。這項突破令人驚艷,讓無數父母看到希望。誰不希望讓孩子遠離本可避免的苦難?

但事情不會就此打住。許多父母會希望透過基因優化,讓子女得到最大優勢。具備經濟實力的人才能享受這些服務,也因此衍生倫理爭議,並不僅僅是技術本身的安全性。高昂費用帶來資源稀缺,進一步加深本已持續擴大的收入不均。

其他科技領域同樣令人憂心:

- 數位技術整體:https://www.amnestyusa.org/issues/technology/technology-and-inequality/

- 太空旅行:https://oilprice.com/Energy/Energy-General/What-Does-Billionaires-Dominating-Space-Travel-Mean-for-the-World.html

-

針對新興技術的討論,這類主題隨處可見。另一種略有相關但本質不同的憂慮是,科技產品經常淪為資料蒐集、廠商鎖定,以及刻意隱瞞副作用(如現代疫苗因而受到質疑)等濫用工具。新技術賦予供應方更大權力,能夠「提供產品卻不給予權利或完整資訊」。從這個角度來看,傳統技術反倒更安全。這亦屬於強化強者地位的技術手段,但關鍵在於生產商對用戶的權力壓制,與前述單純的不均等取得權利並非完全相同。

我本人高度支持技術進步。在「全面推進進步」與「停滯不前」二擇一時,除極少數領域(例如功能強化、武器、超級 AI)外,我始終堅定支持進步,即使伴隨風險。這是因為從整體來看,技術帶來的好處——更健康、更長壽的生命、更繁榮的社會,以及 AI 協助下保有的人類意義,甚至讓年長者能以真實生命參與文化傳承而非只留在歷史記憶——遠遠超越弊端(而且這些弊端經常被高估)。

不過,如果我站在那些鮮少見到技術正面效益的人立場,或更加擔心權勢者藉新技術鞏固經濟與掌控權,甚至同時兼具兩種顧慮——例如我對「智慧家居」就曾有類似擔憂:相較於能對燈泡說話,我更不希望 Google 或 Apple 隨時監聽我的生活。如果設想更悲觀情境,也會憂慮某些媒體技術:如果它們強化強勢群體的信息傳播能力,反而可能用於操控、甚至壓制其他聲音,就這些技術而言,提升資訊或娛樂效率,未必能補償權力結構的失衡。

開源:第三條路徑

在上述情境下,我認為一項被嚴重低估的主張是:只支持以開源方式開發的技術。

開源有助於加速技術進步——讓更多人得以在他人創新基礎上持續前行。不過,也有人認為開源會拖慢進步速度——會妨礙多元商業化。但其實開源帶來的最大影響,並不在於「速度」:

- 開源提升了取得平等性:只要是開源,任何國家的人都能自然取得。對於實體產品或服務,用戶仍需支付邊際成本,但許多專有產品定價高昂,其實原因在於創新固定成本(如NRE)過高、競爭不足,而邊際成本往往很低(尤其是醫藥業)。

- 開源提升了成為生產者的平等權利。終端產品免費開放取得(即使如醫療這樣公認的善舉),常被批評無法協助弱勢者獲得技能、融入全球經濟實現繁榮,而這才是高品質生活的根本保障(可參考Magatte Wade(馬加特.韋德)針對援助非洲的批評)。開源能讓全球各地的人都有機會成為產業供應鏈的生產者,而不僅僅只是消費者。

- 開源提升可驗證性:只要技術是開源的(最好包含最終產品、開發流程、參數決策等),第三方就能輕易驗證內容是否與供應商宣稱一致,也更容易獨立研究潛在風險。

開源消除了供應商鎖定的風險。如果產品是開源的,廠商無法遠端關閉功能,也不會因倒閉導致產品報廢(像高度電腦化、聯網汽車無法使用的隱憂)。使用者始終擁有維修權,無論是自己或找第三方維修都可以。

我們可以結合前述激進技術再分析:

- 如果延壽技術是專屬技術,可能只有億萬富豪和政要能使用(我個人認為價格很快會下跌,但可能你會有所疑慮)。如果是開源,人人都能使用、也能以低價提供服務。

- 如果基因增強是專屬技術,仍然會被極少數人掌控,產生超級階級。(我相信這類技術最終會普及,但富人的「等級」差距仍然難以消除。)而採用開源,這種差距就會大幅縮小。

- 在廣泛的生技領域,建立開放科學體系安全測試生態,通常比企業自我聲稱安全性、配合監管機關核准來得有效且可信。

- 如果能進入太空的人極少,機會取決政治進展,甚至可能有人想獨占行星或衛星。如果技術更普及,這種壟斷的可能性會大幅降低。

如果你的智慧車輛是開源設計,就能驗證廠商是否監控你,也不用擔心失去原廠支援後無法繼續使用。

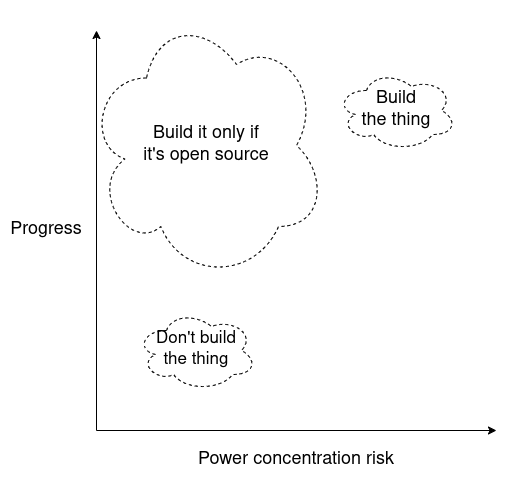

下圖彙整上述論點:

需要注意的是,「只用開源模式」這條路線的適用範圍更廣泛,因為開源對技術進步和分權風險的影響具有高度不確定性。不過綜合來看,在很多場合都是最佳選擇。

開源與濫用風險

有些人反對開源強大技術,其中一個理由是會產生零和競爭和無差別濫用風險。假設每個人都有核武確實可以消除核不平等(現實中強權憑核武壟斷肆意霸凌),但也幾乎必然造成數十億人死亡。又如整型手術若人人皆可做,可能引發零和競爭,大家花重金、冒健康風險,結果只是提升審美門檻,社會本質未見提升。有些生物技術甚至可能在更大範圍內產生類似效應。事實上,很多(尤其是生技類)技術都介於兩者之間。

因此,「只有值得信賴的把關者嚴格管控技術我才支持」也是一種有力論證。把關者可以開放技術的正面用途、屏蔽消極用途,甚至肩負確保合規、普及和平等的公共責任。不過,我高度質疑這種體制的可行性。最根本的理由是,我並不認為現代社會真的存在足以信賴的把關者。許多最具零和與高風險用途的技術都源自軍工體系,而軍隊的自律紀錄堪憂。

以蘇聯生物武器計畫為例:

據 Hoffman 指出,戈巴契夫雖在星戰與核武管控上展現克制,卻對蘇聯非法細菌武器問題態度曖昧。

戈巴契夫於 1985 年上任時,蘇聯已經擁有由布里茲涅夫主導的大型生物武器計畫,儘管該國早已簽署《生物武器公約》。除了炭疽,他們還研究天花、鼠疫、土拉菌等,但具體用途與目標未明。

「Kateyev 的資料顯示,八○年代中後期,中共中央多次通過生物武器計畫決議。很難相信這些決議全都在戈巴契夫不知情下簽署。」Hoffman 說。

「甚至 1990 年 5 月戈巴契夫還收到一份關於生物武器計畫的備忘錄,其中依舊未揭露全部內容。蘇聯不僅誤導了世界,也欺瞞了自家領導階層。」

另外,關於蘇聯生物武器計畫在解體後可能流向其他國家的研究,詳見此處。

其他國家同樣犯過重大錯誤,本文不再詳述各國介入功能強化研究及其風險(相關書籍有深入說明)。在數位軟體(如金融)領域,依賴關係被武器化的歷史顯示,防濫用機制非常容易淪為營運方的權力工具。

把關者的另一個問題是,最終仍受國家政府掌控,體系或許能保障國內平等,但在國際之間很難實現真正公平。

需要強調的是,本文並非主張「把關者也不可靠,所以應全面放任技術自由發展」(至少對功能強化研究絕不可如此)。而是提出兩個建議:

- 如果某類技術存在極高「人人皆可濫用」風險,只有在極嚴格把關者監管下才能安心推動,最理想的做法可能是完全不開發這種技術(建議可投資更低風險的替代方案)。

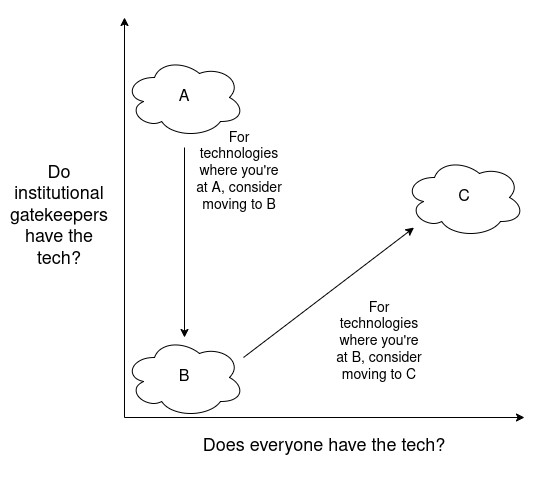

- 如果某項技術具備難以接受的「權力格局風險」,目前完全不考慮推動,則可考慮採用開源開發模式,讓所有人都有公平參與和理解其原理的機會。

同時必須強調,「開源」絕不等於「人人可隨意使用」。例如我支持以開源、開放科學體系推動地球工程,但這並不代表任何人皆可任意改造河流或向大氣釋放物質,事實上,法律及外交約束在現實中相當有效,這類行為極易被監測,國際協議也具有高度執行力。開源的價值在於:(i)提升科技民主化(如讓各國都有參與機會),(ii)資訊更透明公開,有利大眾自主判斷各項活動是否有效及安全。

我認為,開源是防止財富與權力集中、降低資訊不對稱的風險最有力的「Schelling 點」(協調點)。雖然可以設計更精細的治理架構來區分正負面案例,但在如今混亂的世界中,最簡單且社會最易理解與實踐的方法,就是建立公開透明、人人可監督且可參與的系統。

許多領域中,加速技術進步(或少數情況下等配套成熟再推進)遠比上述顧慮重要。但在具體邊際情境下,關注進步方式而非速度,且將「只做開源」做為可實行且易理解的行業準則來推動技術進步,其實是一條被大幅低估的有效路線。

聲明:

- 本文轉載自[vitalik]。版權歸原作者[vitalik]所有。如有疑問請聯絡Gate Learn團隊協助。

- 聲明:本文僅為作者個人觀點,不構成投資建議。

- 除特別註明外,本文其他語言版本由 Gate Learn 團隊翻譯,未經授權嚴禁轉載、分發或抄襲。

相關文章

Solana需要 L2 和應用程式鏈?

Sui:使用者如何利用其速度、安全性和可擴充性?

錯誤的鉻擴展程式竊取分析

在哪種敘事中最受歡迎的掉落?

由幣安實驗室支持的必試專案,提供額外權益質押獎勵(包括分步指南)